资讯导航

资讯

头条

校园快讯

网站公告

专题

观察

视频

国际

汽车

楼盘

文化

财经

诗歌

小说

人物

网络

纪实

社会

旅游

娱乐

时尚

两性

美容

散文

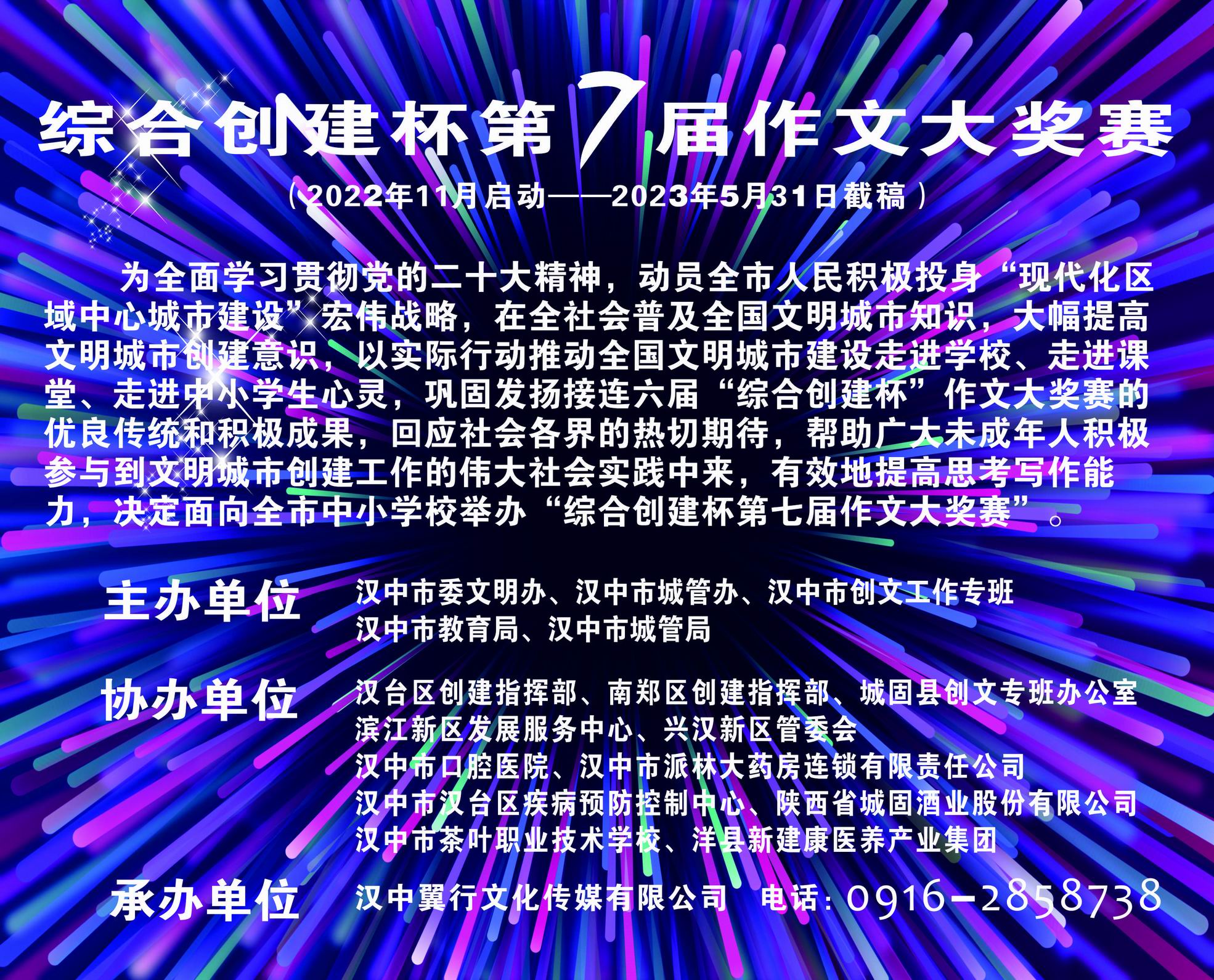

“综合创建杯”第七届作文大奖赛(请按组别投稿)

灵异

科技

秘闻

杂谈

历史

读书

养生

探险

乡镇

趣闻

时装

观点

军事

爆笑

时政

猎奇

家庭

访谈

收藏

交友

揭秘

育儿

演讲

民俗

艺术

职场

讲座(作文方向)

优秀千字文

特约作文专栏

同题作文

莲花圣手:搞笑零分作文

优秀原创作文推荐专区

我的青春我的梦-校园演讲录

本月推荐:莲花圣手之星

原创作文自由投稿专区

讲座(口才方向)

情书自由投稿专区

汉中特产

随笔

教育

生活

体育

天汉女子诗社专栏

文库

广告客户链接页面

现代应用文自由投稿专区

莲花圣手周末作文训练营

陕西理工大学知行文学社原创作品专栏

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(小学组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(初中组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(高中组)

镇巴中学特约作文专栏

农妇(短篇小说)

Summary:黑女这几天心情不好,用她的话说就跟失了魂似的。此日吃过早饭,男人和两个儿子上坡造地去,屋里除了黑女,就只剩下两个媳妇。做点什么好?磨蹭一会儿,看看天已过午,匆匆走进里屋端出针线篮子,在门里一侧坐下,对着西斜的太阳光,想把一根线穿进针眼,试了几次都没有成功,后来还是老大媳妇帮她穿上了。

黑女这几天心情不好,用她的话说就跟失了魂似的。此日吃过早饭,男人和两个儿子上坡造地去,屋里除了黑女,就只剩下两个媳妇。做点什么好?磨蹭一会儿,看看天已过午,匆匆走进里屋端出针线篮子,在门里一侧坐下,对着西斜的太阳光,想把一根线穿进针眼,试了几次都没有成功,后来还是老大媳妇帮她穿上了。

她开始走针引线,给男人缝褂子,一不小心却叫针扎了手指头。

五天前的一天,一早起来,满沟的浓雾久久不散。这属于冬日里那种最常见的天气。只说这样天气没人压面的,早饭罢偏有个男人担两筐面粉来要求加工。此人来得出乎意料,就像是突然从雾里钻出来似的,一放下担子就笑笑的,主动打招呼。黑女说天不好,不肯干透的;男人说天是好天,尽管添水和面。和面就和面。两个媳妇将面粉过称,倒入面槽,加水,很麻利地搅拌揉搓起来,末了又随手抓起两把,看看墒头正好,便开始压面。后来出面,黑女见那人不时端着一棍面条从面前经过,慢慢地也就东扯一句、西扯一句的拉几句家常,比方家住哪里,种地多少,市面上现今仔猪的价钱什么的,不知怎么,说着说着就说到了死人的事。一说到这个题目,那男人倒兴奋起来,话格外多,语调格外高,全不似早些时候的老实本份。

“那是没有错的。”男人说,“会水的死于水,弄枪的死于枪。凭你是谁,一从娘胎落地,死的地方也定了,时间也定了。”

“兴许是呢。”黑女说。她不想讨论这个话题。

“该死在水里的不会死在火里,该死在屋里的不会死在野地坝里,本该死在上午不会活到下午。千错万错,这一条不会错。”

“兴许是呢。”黑女想了想说,“大前年,楚家老太婆一早起来还好好的,早饭时说没就没了,正吃饭从板凳上溜下去就没了。”

“这你们妇道人家不懂,都是老书上说的呢!”男人颇为自得地笑笑,忽然煞有介事地看着黑女的眉目,像是有了另外的发现:“老嫂嫂,看你气色不甚好呢。”

黑女心里一惊。她想回屋里去,可是男人又说:

“是不是有什么不遂心的事?看你气色很不好。”

黑女没有接腔。她有些讨厌这个男人,说话没高没低,也没个忌讳。只是男人不知道她的想法。那时候他已经出完了最后一棍面,用手从面架上揽起一把湿面条,就像揽住一把女人的长头发似的看了看,再放回去,显得满意的样子,然后找个凳子坐下,点一支纸烟。

“凡事无妨想得开豁些。能忍者则忍,得过者且过。如今这年月世风日下,何必当真。知足者常乐,心宽者体胖嘛。”停一停又说:“况且老嫂嫂,无论怎么看,你只有六十三的阳寿呢。”

男人说完,继续吃烟,黑女这边却全然没了兴致。她平生以来,还是头一回听见人这么当面断言自己的寿路。照此算来,岂不是只剩下两年的活头?她愤愤不平,像一个身不由己、陷进一场旷日持久的官司的人,心惊胆战地听完了完全败诉的判决,她不服,却找不到上诉的地方。偏偏这时候雾也散尽了,散尽了果然就是一个好天,太阳很暖和,明明的照着面架照着人,照着院场边上的柴禾、草垛、椿树上珠帘一样整齐地悬挂着的柿饼串儿,以及不远处陡陡的黄土坡坡,那里长着一大片茂盛的龙须草。更远一点,平日行人不断的土路上,此刻空无人迹,只有谁家散放着的一大一小两头猪,在懒洋洋地东拱西拱觅食。偶尔有一阵风吹过来,满满一架面条便整整齐齐在风中摆动,发出细碎的声响。有几根面跌落到地上,立马有几只鸡扑楞楞冲上去啄食,被男人赶开了。

“可是,”过了许久黑女小声说,“人家已是六十五岁的人呢。”

男人听罢哈哈大笑,笑完了,语气和缓地说:“我可是好心好意,看你是个厚道人,好人,换了旁人,我还懒得实话实说呢。”

“早死了也好,只怕还求之不得呢。”

不知哪来的一股气,黑女忽然撂出这么一句话,把正在面架一边看面的男人吓了一跳。两个媳妇急忙从屋里出来朝这边看。

这很偶然,也许绝无仅有。平白一番闲话,既无他人听到,听到了,也不会有人特别在意,但在黑女而言,情况却大大不同。

这是丘陵最平常的一条沟。四十一年前,黑女从深山的野猫沟嫁到这里来,娘屋里通村的人都说她八字好,落脚到一个好地方。地方是好。山不能说是山,不过是一些像大水浪一样起伏踊跃的黄土峁峁;沟却长,沟里一汪稀溜溜的暗水终年不断,滋润了一沟的秧田,也繁衍了一沟的人户。沟又多岔,这便使一条脉络清晰、沟岔迭出的长沟有了一个一个的村落,也有了一条爬行的龙的形势。人家皆分布在沟的两边,多背山相向筑屋,宅旁屋后植以刺楸、梧桐,最多的是椿树。冬日疏朗,老远就看见疏干之中一家家土墙瓦脊,炊烟轻笼,男男女女往来进出,过着散淡自在日月;春夏之际,却浓荫蔽日,若无鸡犬之声相闻,谁也不知道这里还有一沟人户。沟里有一条土路,宽可容二人并走,白白的,一会儿入村,一会儿出村,一会儿是在沟的左边,一会儿又过一架小石头桥走了沟的右边,黑女就在这条路上走了整整四十一年。她这一生都是在沟里度过。做姑娘的时候在野猫沟里走,嫁过来又在这条沟里走,她觉得自己与沟有缘,沟里的生活平凡而又内容丰富,令人留恋。她私下里承认自己还不想死,尤其不想活到六十三岁就死。为什么要死呢,难道人到世上走一遭,单只为了受苦,不该在苦尽之后再作一点生活的享受和回味?

她气色是不好,她想。她是受苦人,从山里嫁到这里来,给男人生养了两个铁塔般的儿子,又与男人戮力同心,平地里修起高高大大四正两偏的六间新瓦屋,如今,两个儿子都已娶妻成家,人事刚刚做得圆满,气色又能好到哪里去。生命的小溪流业已穿过中年接近干涸,两岸的滋润的水草曾经在多少年里被放牧中的牛羊啃食,你一个不谙世事、夸夸其谈的男人,如何知道!

只是,不怕一万只怕万一,万一男人的话应验呢?

自压面男人走了之后,黑女就陷入了惶恐和不安,动辄眼皮直跳。但惶恐不安到极致,倒有了几分宁静。

两年的时光很快就过去了。黑女以平常的心境迎接了自己的第六十三个生日。她一生从来没有做过自己的生日,此次破例。除了请名厨置办了酒席,还特意让老二福生去土门镇请来乔东生的录像放映队,从镇上小心抬来的大彩电就置放在露天,精彩的武打片一直放到鸡叫,看的人如醉如痴,一迭声地叫好。然则她还是不知道即将到来的死亡,将在什么时候应验,她所能做的,也只有等待。

除了等待,黑女还能怎样呢?在两年的宝贵时间里,黑女与老伴几经商议,主持将六口之家一分为三,两个儿子起初不理解,觉得委屈,一再坚持大家在一处过。后来明白父母亲主意已定,也只得各盘各灶,过起了各自的日子。分家对外人本是稀松平常事,只是既不吵又不闹,弄得村里人好生奇怪。对内却带来不少变化:两个媳妇从此不得不摆出处家过日子的架势,一个更比一个勤谨持家;两个儿子也开始筹划各自的生活出路,老大连生跟上村的李树荣老汉做上了木匠活,老二福生农闲时便去了村长李成杰开的粉房做起零工,每日里也有了两元五角钱的收入。最轻松自在的还是黑女本人,分家之后,地头的活有老汉,她不过是做做每日的饭食,照料一下压面机,有了不少闲功夫。她戏称这一招是在家庭内部实行了“联产承包经济责任制”。闲来无事,黑女开始纺线织布。这是她年轻时的一手绝活,困难的年代里,一家人的穿戴、儿子们上学的学费,都从她摇动的织布机上来。她织呵织,织够了自己死后穿的寿衣布,织够了老伴死后穿的寿衣布,还织够了两起后事所需的孝布。她不想从镇上买布做这些东西,并不只是出于平生对家织布的偏爱和讲究节约的习惯,她想亲手织出对人世的深情,织进自己对平凡一生的肯定的评价。次年春,又让老伴专程从万村铺请来了风水先生,在梁上老坟地内察勘确定了墓穴的方位,并择吉日将墓穴修造完工。至冬天,棺木成。

至此对黑女而言,于死已算得万事俱备、只欠东风了。

既已做好了所有的准备,对死倒无所谓了,这令黑女大为惊讶。她本是一个胆小的女人,平生没有杀过一只鸡,走路踩死一只蚂蚁也不免懊悔。她曾经连相也不肯照,不是不想照,是担心被照相的机器摄去了魂魄。她从来不做任何劳动以外的非分的想望,只是信奉着忍让的哲学,小心翼翼地活人,现时却敢于和人争论,谈论死,谈论鬼神之事,并敢于去悬想人死后的情形。她听人说人死之后都要被捉到闫罗殿里去受审,好人上天堂,列入仙班,坏人打入十八层地狱,那么她算什么人?兴许是在好坏之间?也许,在天堂和地狱之间,给自己预留着一个不需要很大的位置?在家里呆得久了,她也串门,找合得来的老婆婆扯扯家常,要不就一个人登上西边的山梁,看看新修好的墓穴。想到也许过不了多久,自己也将像许多不能一一叫出名字的先祖一样在那里长眠,那时太阳仍将像现在一样每日在丘陵的东边升起,在丘陵尽头浑园的山峁上落下;在一定的节令里,将能看见和听见旁边地里成熟的庄稼在很好的风里摇摆,不时发出细碎的声响,那些亲人们他们头戴草帽,重复着她所熟稔和理解的动作,不禁深深地感动。遗憾的是在有生之年,还没有到更远的地方去走走、看看———在那里,许许多多浑园的黄土山峁以外,有一条大河横着,银亮亮的,那就是比本地更要富庶、更要优越的平川地界吗?

她忽然眼睛一热,但她知道那不是因为伤心,而是因为感动。

她等待着,等过了一年,又等一年,再等一年。

等待的头一年里,大儿连生得子,年底又在所分房屋一侧续修新房两间,可谓双喜临门。黑女忙前忙后,大帮小补,只觉日子过得风快,几乎将那件事遗忘。

等待的第二年里,小儿福生来财。原来这小子在李成杰的粉坊做过一段零工后,不满足吃苦受累小打小闹,见村里不时有小青年外出打工,大把大把往回拿钱,未免眼热,有心出门看看,便独自到县城西的一个选矿场做工。选矿场附近不时放炮炸山,炸出不少黄姜根,工人们不知道是什么东西也不收捡,福生却知道这东西值钱,据说是一种宝贵的工业原料,国家一向出高价钱收购。他没有声张,利用工余时间从碎石烂土里将黄姜根悉数搜索翻拣出来,弄到一批,立马清洗干净,煮了切片晒干,不出一月,居然累积到一千三百余公斤,运至土产公司销售,得款两千七百多元。在附近一带又转悠一些时日,见所得已经微薄,索性不再做工,向人借来针线,趁夜深人静,将钱缝进内衣口袋,只留出车费和一小笔零花钱兴冲冲回村。黑女听说心下高兴,嘱咐福生把钱存入银行生息,切不可大手大脚乱花,福生却不以为然,准备作较大的投资。离此地两三里地有一山垭,垭上有车道骑梁直通土门,又有一条人行大道横过车道,从另一条沟里直通土门,是往来行人必经之地,福生计划在那里修三间小屋,销售油盐酱醋日用百货,兼收农副产品,夏秋之际新粮上市,再收购粮食。黑女劝阻不住,只得由他。两个月之后房屋落成,购销部建成开张,此后一连几个月购销两旺,生意看好,黑女倒不得不对老二刮目相看。

在等待的第三年里,黑女就有些懈怠。她等过车,等过好运,在夜幕降临的村口等待过赶集迟归的亲人,没想到等死居然也很难。她已经有些不耐烦,心里甚至有了一种盼望,想到那个男人兴许是个骗子手,或者只是不负责任信口胡说,其实他和平常人一样,什么也不知道,什么也不懂。她后悔当初没有问问此人究竟家住何处,要不她或许会径直找上门问个究竟。她不能想象若是再来压面,或是在别的什么地方碰面,那个语气坚定、毫不含糊、一口咬定她只有六十三阳寿的男人,又该怎么说?黑女忽然有了一种激情,一种类似于胜利的激情在心里张扬着,潜流着,像一个久困于逆境的人,经过了一番惊天地、泣鬼神的奋斗,最终完成了光荣的业绩,又好比是年轻姑娘意外地得到了一件漂亮衣裳,急忙上街在人前显摆──她明白了那盼望的确切内容不是死亡,而是一种执意要再见到那人的愿望。

的确,黑女眼下确实很想再见到那人,那人却再不露面。