资讯导航

资讯

头条

校园快讯

网站公告

专题

观察

视频

国际

汽车

楼盘

文化

财经

诗歌

小说

人物

网络

纪实

社会

旅游

娱乐

时尚

两性

美容

散文

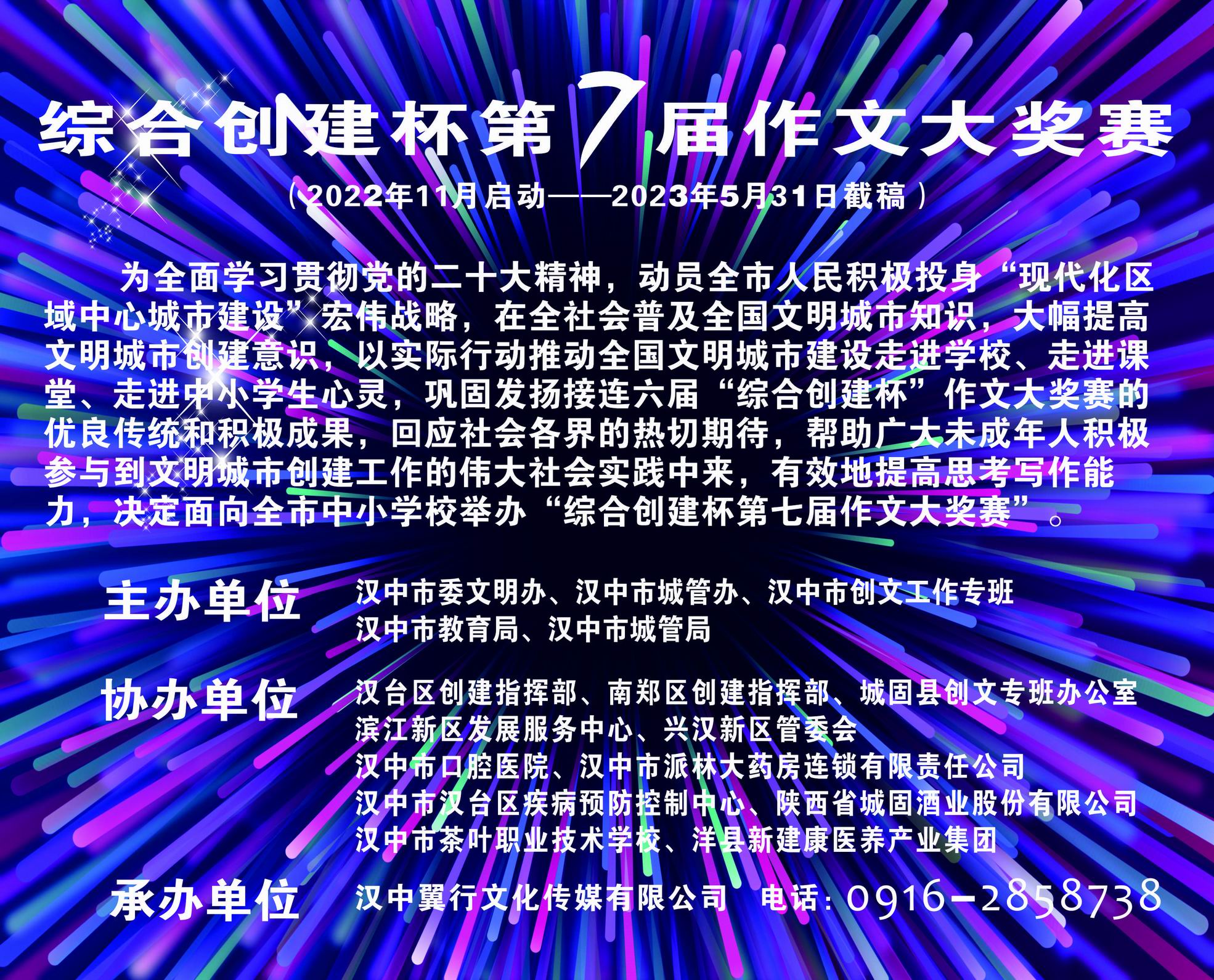

“综合创建杯”第七届作文大奖赛(请按组别投稿)

灵异

科技

秘闻

杂谈

历史

读书

养生

探险

乡镇

趣闻

时装

观点

军事

爆笑

时政

猎奇

家庭

访谈

收藏

交友

揭秘

育儿

演讲

民俗

艺术

职场

讲座(作文方向)

优秀千字文

特约作文专栏

同题作文

莲花圣手:搞笑零分作文

优秀原创作文推荐专区

我的青春我的梦-校园演讲录

本月推荐:莲花圣手之星

原创作文自由投稿专区

讲座(口才方向)

情书自由投稿专区

汉中特产

随笔

教育

生活

体育

天汉女子诗社专栏

文库

广告客户链接页面

现代应用文自由投稿专区

莲花圣手周末作文训练营

陕西理工大学知行文学社原创作品专栏

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(小学组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(初中组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(高中组)

镇巴中学特约作文专栏

通向集体之路:人民公社制度始末

本书以作者在安徽南部自然村——汪家村前后长达10年的田野调查为基础,讲述了一个集体制度(人民公社制度)如何形成的故事。

作者认为,集体制度虽然由国家推动和组织,带有很大的强迫性,但是农民并不是完全被动的接受者,他们被裹挟到集体化的大潮中,同时,也以自己的方式、沿着符合自己利益的方向推波助澜,甚至在可能的范围内调整和改变了潮流的走向。

引子:汪家村印象

在新建的村委会旁边,是当年的大队部,斑驳的墙壁上,“农业学大寨”几个褪色的仿宋体红字依稀可以辨认。建筑是一个时代凝滞的记忆,若以此为衡量标准,这里差不多是整个村庄见证人民公社时代的唯一“记忆”了。破败的建筑,不具有任何翻修的经济价值,要不了几年,这里就将成为一片瓦砾。但是,那个曾经影响地球上最多农民,给他们带去欢乐和痛苦、期望和失望的人民公社制度,也将如同瓦砾一样埋藏到农民的记忆之中吗?

——摘自汪家村调查日记

我至今仍清楚地记得第一次到汪家村,看到满眼楼房的惊奇心情。那是1994年夏日一个炎热的下午,我弃车步行,踏上了通往村庄的机耕路。离村庄还有200米,首先映入眼帘的是村头的一栋二层楼房,在绿树丛中显得格外漂亮气派。虽然早就对村庄中可能的贫富分化有心理准备,但我对眼前这栋小楼多少还是感到有点意外。几分钟之后,眼前的景象就不只是让我意外,更是让我大吃一惊了。当时,面对着一栋栋的二层小楼,我仿佛觉得自己不是身在皖南,而是置身苏南了。

进村之前,我曾经翻看过该县的有关材料,印象中1993年全县农民人均收入不过才2000元左右。汪家村紧邻县城,收入水平高出当地平均水平在情理之中,但我一时怎么也无法把它与眼前这一栋栋楼房联系起来。

汪家村的房屋可以分作三种类型。第一种是土房,房屋墙壁用土坯砌成,或者是用夹板将土夯实而成,房顶以瓦覆盖,为便于雨水分流,房顶都是由屋脊向两边倾斜。第二种是楼房,房屋墙壁用砖块砌成,房顶是用水泥浇铸的平台。第三种是平顶房,它的建筑材料与楼房相似,不过它只有一层,相当于二层楼房的底层。在我第一次到汪家村的时候,全村已有42户人家居住在楼房里,其余的人家分别居住在土房和平顶房里。在我第一轮调查期间(1994年7月~1995年6月),先后又有9户人家新盖起了楼房,到该轮调查结束时,已有51户人家住在楼房中。此后,我重访该村十多次,最近一次是在2003年9月,除了大约10户人家仍然住土房外,其余全部是楼房。

满眼楼房带给我的震撼,驱使我去仔细观察这些楼房。目前汪家村的楼房均是二层,一般是底层三间顶层两间的结构。进入大门就是堂屋,是吃饭和待客的地方。堂屋左右各一个房间,一般家庭至少将其中的一间用作储藏室,放置农具,储存稻谷。田地多的农户甚至将两个房间都用来储存杂物。自堂屋处由室内楼梯通向二层的两间房,通常都用作卧房。大多数人家,都会在楼房后面另盖几间平房,用作厨房和猪圈。从实用和居住舒适角度看,这些楼房未必优于老房子,至少未必优于质量好的老房子。老房子土墙瓦屋有冬暖夏凉的优点,而近年新建的楼房出于节约成本的考虑,房顶一般没有使用有效的防热材料。每逢盛夏,酷暑难当。清洁是另外一个问题。迄今为止,村庄内部的道路都是土路,或者干脆是田埂。从室外进屋,不可避免地带入大量尘土,每逢雨天,更是泥浆满屋。而过去住老房子,堂屋就是地面,尘土和泥浆并不显眼。这些不实用和不舒适的地方,不仅我一个局外人观察得到,村民自己也完全了解。我的房东,年过五十的汪进田常常指着他的楼房自我解嘲:“这房子有什么好?要说有用,就一条,晒稻子有地方了。”确实有不少村民将水泥楼顶作为晒谷场,和门前的晒谷场比较,水泥楼顶干净,接受阳光的时间长,还可以免除鸡鸭的侵扰。

话虽如此说,楼房还是照盖。从我首次进入村庄以来,不到半年的时间,先后盖起了9栋楼房。1994年11月,在汪进田的弟弟汪进仁新落成的楼房前,我向他提出这个问题:为什么大家要盖楼房?汪进仁觉得这个问题太滑稽:“大家都盖,你怎么能不盖呢?好比是一个潮流,大家都是人,谁也不比谁差多少,形势摆在那儿,你不盖不成,形势逼人啊!”我眼前的这栋楼房,正是这种“形势”和“潮流”裹挟的产物。从整体框架和结构上看,它和村里其他的楼房没有什么差别。不过,细细一看,就发现很多问题。由于资金不足,楼房里外都没有粉刷,裸露的砖块为我提供了一个就近观察的机会。我惊奇地发现,大量断砖和小砖头搀杂在红砖中间,支撑二楼阳台的外廊柱也明显偏细。这样做虽然是为了节省成本,却留下了安全隐患。汪进仁告诉我,这种情况并不只他一家,其他有些楼房也是这样,只是抹上水泥或白灰之后,“外面看上去都一样”。至于安全隐患,进仁不觉得是个大问题,“反正是自己住,也不会倒,过些年混好了,说不定又盖新的了”。汪进仁一家五口,两个女儿一个儿子,儿子刚刚9岁,如果为了儿子结婚,他可以再等十年,楼房显然不是为了儿子盖的。即使成本已经严格控制,1994年盖这样的楼房还是要花将近两万元。进仁前些年在外面打工小有节余,但还是不够盖房的开销,匆忙盖房的结果是落下一笔不小的债务。2003年,当我完成学业前最后一次去汪家村的时候,进仁也没有像他九年前所期望的那样“混好”,不仅新盖楼房已经成为一个无法实现的奢望,而且十年前的楼房仍然裸露着外墙。这个时候,全村的盖房潮已经基本上告一段落,八十多户人家,有六十多户住在楼房里,剩下的十多户有两类情形:第一类是不需要盖楼房的人,如子女都已成家的老人,没有后代的人,或子女脱离农村进入城市的老人;第二类是已经彻底放弃希望的人,在人际关系上属于所谓的“死门子”(阎云翔,2000)。

这样一个居房换代潮,可以被意识形态专家视作改革以来农村现代化、农民奔小康的一个组成部分,视作农村改革的一项巨大成就而加以宣传。农业经济学家,当然也可以通过分析农民消费结构中住房消费的比例,视其为一种非理性“攀比”消费行为,由此倡导一种更健康的生活方式。无论在哪种看法中,农民居房换代潮都难以作为一个独立的议题,进入社会科学研究的视野。但是,作为一名社会学研究者,从人们习以为常的社会现象中发现不同寻常的社会意义,已经成了我的职业习惯。

在第一次进入汪家村以后的十年时间里,我经常会想起汪进仁提到的“形势”和“潮流”。毫无疑问,农民面对的盖房“形势”和“潮流”,与现代商品社会中的“时尚”有相似之处,而且,确实可以从迈向现代性社会的一般过程中寻找其社会心理起源。对此,一百年前的德国哲人齐美尔(Georg Simmel)已经论述得精彩无比。我要走的是另外一条路线,随着下文的进展,我们将明白,汪家村的农民盖房潮,是一段特殊的生活经历和现实处境交合的时候产生的社会现象。我试图去探寻那一“形势”和“潮流”的历史原因,这样做的目的,当然不仅限于理解农民盖房潮本身。20世纪80~90年代出现的农民盖房潮,是一种带有很大偶然性的社会现象,也许很快就会成为历史,但是在这种偶然性社会现象背后,那裹挟农民的“形势”和“潮流”,却和一个直接影响地球上最多人口三十多年的集体制度联系在一起。历史学家布洛赫(Marc Bloch)说,“在历史学家审阅的所有画面中,只有最后一幅才是清晰可辨的。为了重构已经消逝的景象,他就应该从已知的景象着手,由今知古地伸出掘土机的铲子”(布洛赫,1992:38)。社会学家吉登斯(Anthony Giddens)则说,“社会学的使命就是去理解我们今天何以成为今天的”(Giddens,1996:2)。这两种说法,不过是一枚硬币的两面,虽然看上去指向不同的方向,但是在对历史和现实之间关系的认识上完全一致。我把我在后集体时代观察到的房屋换代潮,当作向集体时代提问的线索,最终目的是去理解集体制度的形成。新制度主义社会学给我们的一个重要启示是,制度的亚制度基础(Sub-Institutional Foundation)要比那些构成制度的正式规章、架构更重要(Brinton and Nee,1998)。在接下来的篇章中,我将以理解“形势”和“潮流”作为切入口,分析那些支撑集体制度的更潜在的同时也更根本的文化观念,分析其起源、发展以及它们在集体制度形成过程中发挥的作用。

“大家都是人,谁也不比谁差多少,形势摆在那儿,你不盖不成,形势逼人啊!”1994年,汪进仁和其他的村民一样,虽然无法用言语清楚表述这种“形势”和“潮流”到底是什么,却在生活中真真切切地感受到其压力,并以外在的行动表现出来。其实,这样的“形势”和“潮流”,早在集体时代就酝酿积聚,间或也“兴风作浪”。

1969年末,正是秋收之后的农闲时节,汪家村村民们的目光全落在章利元和魏木根这两个家庭上。这一年,村里很多人都兴建新房。老房子的墙大多是用土坯垒砌而成,屋顶用稻草覆盖。新房子虽然仍旧是草顶,但墙是用“木夹板”作为工具,夯实泥土而成,当地叫“打墙”。与土坯墙相比,“打墙”墙面比较平整,也比较坚固,因此可以盖得更高。不过,修建“打墙”必须要很多人手,村邻之间帮忙虽然不需付钱,但招待帮工的伙食却是一笔不小的开销。章利元和魏木根是邻居,章家在西边,魏家在东边。两家碰巧在同一天开工,分别请本村的村民帮忙垒墙。老魏家的帮工熊开福对老魏说:“左青龙右白虎,东边一定不能比西边低。”老章的女婿则给岳丈打气:“他多高,我们就多高,一定不能让他比下去了。”两家比赛着将墙往高打,但墙高总有个限度,最后只好协商,在差不多的高度上罢手。一直到好多年后楼房出现,老章和老魏的土墙房都保持着全村最高建筑的纪录。不过,这场竞赛已经使得双方都元气大伤。房屋落成以后,为了还债,两家都只能吃稀饭过苦日子,偶尔煮一顿干饭。由于两家住得太近,一家煮食干饭时,饭香总是飘到另外一家。两家于是约定,每个星期煮一次干饭,要煮就一起煮,免得孩子们嘴馋(卢晖临,2003)。

1996年,在魏木根新落成的楼房里,我提起这件从其他村民那里听来的近三十年前的往事。老魏讪讪一笑:“当时也不知道怎么想的,其实房子盖那么高没有什么用处,就是觉得,大家都是社员,谁也不比谁差,怎么能让别人看笑话呢?”这件事当然不能当作典型,甚至可以说它很特殊,毕竟整个集体时代,这样公开叫板、像打擂台一样盖房的事情只有这一起。不过,正如戏剧化的事件往往以戏剧化的方式反映了日常生活中的紧张情绪或者需求一样,我在这段听起来像是笑谈的事情背后,看到的是农民社会生活中日渐强固的平均主义心态。正是这种心态,使得住房的兴建成为不折不扣的地位竞争仪式。更有趣的是,我们可以从魏木根的说法中找到汪进仁“平等逻辑”的影子,它启发我们,汪进仁的“大家都是人,谁也不比谁差多少”的观念,与现代意义上的人本主义教育没有多大的关系,而与集体时代的“社员”经历有关。

作者认为,集体制度虽然由国家推动和组织,带有很大的强迫性,但是农民并不是完全被动的接受者,他们被裹挟到集体化的大潮中,同时,也以自己的方式、沿着符合自己利益的方向推波助澜,甚至在可能的范围内调整和改变了潮流的走向。

引子:汪家村印象

在新建的村委会旁边,是当年的大队部,斑驳的墙壁上,“农业学大寨”几个褪色的仿宋体红字依稀可以辨认。建筑是一个时代凝滞的记忆,若以此为衡量标准,这里差不多是整个村庄见证人民公社时代的唯一“记忆”了。破败的建筑,不具有任何翻修的经济价值,要不了几年,这里就将成为一片瓦砾。但是,那个曾经影响地球上最多农民,给他们带去欢乐和痛苦、期望和失望的人民公社制度,也将如同瓦砾一样埋藏到农民的记忆之中吗?

——摘自汪家村调查日记

我至今仍清楚地记得第一次到汪家村,看到满眼楼房的惊奇心情。那是1994年夏日一个炎热的下午,我弃车步行,踏上了通往村庄的机耕路。离村庄还有200米,首先映入眼帘的是村头的一栋二层楼房,在绿树丛中显得格外漂亮气派。虽然早就对村庄中可能的贫富分化有心理准备,但我对眼前这栋小楼多少还是感到有点意外。几分钟之后,眼前的景象就不只是让我意外,更是让我大吃一惊了。当时,面对着一栋栋的二层小楼,我仿佛觉得自己不是身在皖南,而是置身苏南了。

进村之前,我曾经翻看过该县的有关材料,印象中1993年全县农民人均收入不过才2000元左右。汪家村紧邻县城,收入水平高出当地平均水平在情理之中,但我一时怎么也无法把它与眼前这一栋栋楼房联系起来。

汪家村的房屋可以分作三种类型。第一种是土房,房屋墙壁用土坯砌成,或者是用夹板将土夯实而成,房顶以瓦覆盖,为便于雨水分流,房顶都是由屋脊向两边倾斜。第二种是楼房,房屋墙壁用砖块砌成,房顶是用水泥浇铸的平台。第三种是平顶房,它的建筑材料与楼房相似,不过它只有一层,相当于二层楼房的底层。在我第一次到汪家村的时候,全村已有42户人家居住在楼房里,其余的人家分别居住在土房和平顶房里。在我第一轮调查期间(1994年7月~1995年6月),先后又有9户人家新盖起了楼房,到该轮调查结束时,已有51户人家住在楼房中。此后,我重访该村十多次,最近一次是在2003年9月,除了大约10户人家仍然住土房外,其余全部是楼房。

满眼楼房带给我的震撼,驱使我去仔细观察这些楼房。目前汪家村的楼房均是二层,一般是底层三间顶层两间的结构。进入大门就是堂屋,是吃饭和待客的地方。堂屋左右各一个房间,一般家庭至少将其中的一间用作储藏室,放置农具,储存稻谷。田地多的农户甚至将两个房间都用来储存杂物。自堂屋处由室内楼梯通向二层的两间房,通常都用作卧房。大多数人家,都会在楼房后面另盖几间平房,用作厨房和猪圈。从实用和居住舒适角度看,这些楼房未必优于老房子,至少未必优于质量好的老房子。老房子土墙瓦屋有冬暖夏凉的优点,而近年新建的楼房出于节约成本的考虑,房顶一般没有使用有效的防热材料。每逢盛夏,酷暑难当。清洁是另外一个问题。迄今为止,村庄内部的道路都是土路,或者干脆是田埂。从室外进屋,不可避免地带入大量尘土,每逢雨天,更是泥浆满屋。而过去住老房子,堂屋就是地面,尘土和泥浆并不显眼。这些不实用和不舒适的地方,不仅我一个局外人观察得到,村民自己也完全了解。我的房东,年过五十的汪进田常常指着他的楼房自我解嘲:“这房子有什么好?要说有用,就一条,晒稻子有地方了。”确实有不少村民将水泥楼顶作为晒谷场,和门前的晒谷场比较,水泥楼顶干净,接受阳光的时间长,还可以免除鸡鸭的侵扰。

话虽如此说,楼房还是照盖。从我首次进入村庄以来,不到半年的时间,先后盖起了9栋楼房。1994年11月,在汪进田的弟弟汪进仁新落成的楼房前,我向他提出这个问题:为什么大家要盖楼房?汪进仁觉得这个问题太滑稽:“大家都盖,你怎么能不盖呢?好比是一个潮流,大家都是人,谁也不比谁差多少,形势摆在那儿,你不盖不成,形势逼人啊!”我眼前的这栋楼房,正是这种“形势”和“潮流”裹挟的产物。从整体框架和结构上看,它和村里其他的楼房没有什么差别。不过,细细一看,就发现很多问题。由于资金不足,楼房里外都没有粉刷,裸露的砖块为我提供了一个就近观察的机会。我惊奇地发现,大量断砖和小砖头搀杂在红砖中间,支撑二楼阳台的外廊柱也明显偏细。这样做虽然是为了节省成本,却留下了安全隐患。汪进仁告诉我,这种情况并不只他一家,其他有些楼房也是这样,只是抹上水泥或白灰之后,“外面看上去都一样”。至于安全隐患,进仁不觉得是个大问题,“反正是自己住,也不会倒,过些年混好了,说不定又盖新的了”。汪进仁一家五口,两个女儿一个儿子,儿子刚刚9岁,如果为了儿子结婚,他可以再等十年,楼房显然不是为了儿子盖的。即使成本已经严格控制,1994年盖这样的楼房还是要花将近两万元。进仁前些年在外面打工小有节余,但还是不够盖房的开销,匆忙盖房的结果是落下一笔不小的债务。2003年,当我完成学业前最后一次去汪家村的时候,进仁也没有像他九年前所期望的那样“混好”,不仅新盖楼房已经成为一个无法实现的奢望,而且十年前的楼房仍然裸露着外墙。这个时候,全村的盖房潮已经基本上告一段落,八十多户人家,有六十多户住在楼房里,剩下的十多户有两类情形:第一类是不需要盖楼房的人,如子女都已成家的老人,没有后代的人,或子女脱离农村进入城市的老人;第二类是已经彻底放弃希望的人,在人际关系上属于所谓的“死门子”(阎云翔,2000)。

这样一个居房换代潮,可以被意识形态专家视作改革以来农村现代化、农民奔小康的一个组成部分,视作农村改革的一项巨大成就而加以宣传。农业经济学家,当然也可以通过分析农民消费结构中住房消费的比例,视其为一种非理性“攀比”消费行为,由此倡导一种更健康的生活方式。无论在哪种看法中,农民居房换代潮都难以作为一个独立的议题,进入社会科学研究的视野。但是,作为一名社会学研究者,从人们习以为常的社会现象中发现不同寻常的社会意义,已经成了我的职业习惯。

在第一次进入汪家村以后的十年时间里,我经常会想起汪进仁提到的“形势”和“潮流”。毫无疑问,农民面对的盖房“形势”和“潮流”,与现代商品社会中的“时尚”有相似之处,而且,确实可以从迈向现代性社会的一般过程中寻找其社会心理起源。对此,一百年前的德国哲人齐美尔(Georg Simmel)已经论述得精彩无比。我要走的是另外一条路线,随着下文的进展,我们将明白,汪家村的农民盖房潮,是一段特殊的生活经历和现实处境交合的时候产生的社会现象。我试图去探寻那一“形势”和“潮流”的历史原因,这样做的目的,当然不仅限于理解农民盖房潮本身。20世纪80~90年代出现的农民盖房潮,是一种带有很大偶然性的社会现象,也许很快就会成为历史,但是在这种偶然性社会现象背后,那裹挟农民的“形势”和“潮流”,却和一个直接影响地球上最多人口三十多年的集体制度联系在一起。历史学家布洛赫(Marc Bloch)说,“在历史学家审阅的所有画面中,只有最后一幅才是清晰可辨的。为了重构已经消逝的景象,他就应该从已知的景象着手,由今知古地伸出掘土机的铲子”(布洛赫,1992:38)。社会学家吉登斯(Anthony Giddens)则说,“社会学的使命就是去理解我们今天何以成为今天的”(Giddens,1996:2)。这两种说法,不过是一枚硬币的两面,虽然看上去指向不同的方向,但是在对历史和现实之间关系的认识上完全一致。我把我在后集体时代观察到的房屋换代潮,当作向集体时代提问的线索,最终目的是去理解集体制度的形成。新制度主义社会学给我们的一个重要启示是,制度的亚制度基础(Sub-Institutional Foundation)要比那些构成制度的正式规章、架构更重要(Brinton and Nee,1998)。在接下来的篇章中,我将以理解“形势”和“潮流”作为切入口,分析那些支撑集体制度的更潜在的同时也更根本的文化观念,分析其起源、发展以及它们在集体制度形成过程中发挥的作用。

“大家都是人,谁也不比谁差多少,形势摆在那儿,你不盖不成,形势逼人啊!”1994年,汪进仁和其他的村民一样,虽然无法用言语清楚表述这种“形势”和“潮流”到底是什么,却在生活中真真切切地感受到其压力,并以外在的行动表现出来。其实,这样的“形势”和“潮流”,早在集体时代就酝酿积聚,间或也“兴风作浪”。

1969年末,正是秋收之后的农闲时节,汪家村村民们的目光全落在章利元和魏木根这两个家庭上。这一年,村里很多人都兴建新房。老房子的墙大多是用土坯垒砌而成,屋顶用稻草覆盖。新房子虽然仍旧是草顶,但墙是用“木夹板”作为工具,夯实泥土而成,当地叫“打墙”。与土坯墙相比,“打墙”墙面比较平整,也比较坚固,因此可以盖得更高。不过,修建“打墙”必须要很多人手,村邻之间帮忙虽然不需付钱,但招待帮工的伙食却是一笔不小的开销。章利元和魏木根是邻居,章家在西边,魏家在东边。两家碰巧在同一天开工,分别请本村的村民帮忙垒墙。老魏家的帮工熊开福对老魏说:“左青龙右白虎,东边一定不能比西边低。”老章的女婿则给岳丈打气:“他多高,我们就多高,一定不能让他比下去了。”两家比赛着将墙往高打,但墙高总有个限度,最后只好协商,在差不多的高度上罢手。一直到好多年后楼房出现,老章和老魏的土墙房都保持着全村最高建筑的纪录。不过,这场竞赛已经使得双方都元气大伤。房屋落成以后,为了还债,两家都只能吃稀饭过苦日子,偶尔煮一顿干饭。由于两家住得太近,一家煮食干饭时,饭香总是飘到另外一家。两家于是约定,每个星期煮一次干饭,要煮就一起煮,免得孩子们嘴馋(卢晖临,2003)。

1996年,在魏木根新落成的楼房里,我提起这件从其他村民那里听来的近三十年前的往事。老魏讪讪一笑:“当时也不知道怎么想的,其实房子盖那么高没有什么用处,就是觉得,大家都是社员,谁也不比谁差,怎么能让别人看笑话呢?”这件事当然不能当作典型,甚至可以说它很特殊,毕竟整个集体时代,这样公开叫板、像打擂台一样盖房的事情只有这一起。不过,正如戏剧化的事件往往以戏剧化的方式反映了日常生活中的紧张情绪或者需求一样,我在这段听起来像是笑谈的事情背后,看到的是农民社会生活中日渐强固的平均主义心态。正是这种心态,使得住房的兴建成为不折不扣的地位竞争仪式。更有趣的是,我们可以从魏木根的说法中找到汪进仁“平等逻辑”的影子,它启发我们,汪进仁的“大家都是人,谁也不比谁差多少”的观念,与现代意义上的人本主义教育没有多大的关系,而与集体时代的“社员”经历有关。