资讯导航

资讯

头条

校园快讯

网站公告

专题

观察

视频

国际

汽车

楼盘

文化

财经

诗歌

小说

人物

网络

纪实

社会

旅游

娱乐

时尚

两性

美容

散文

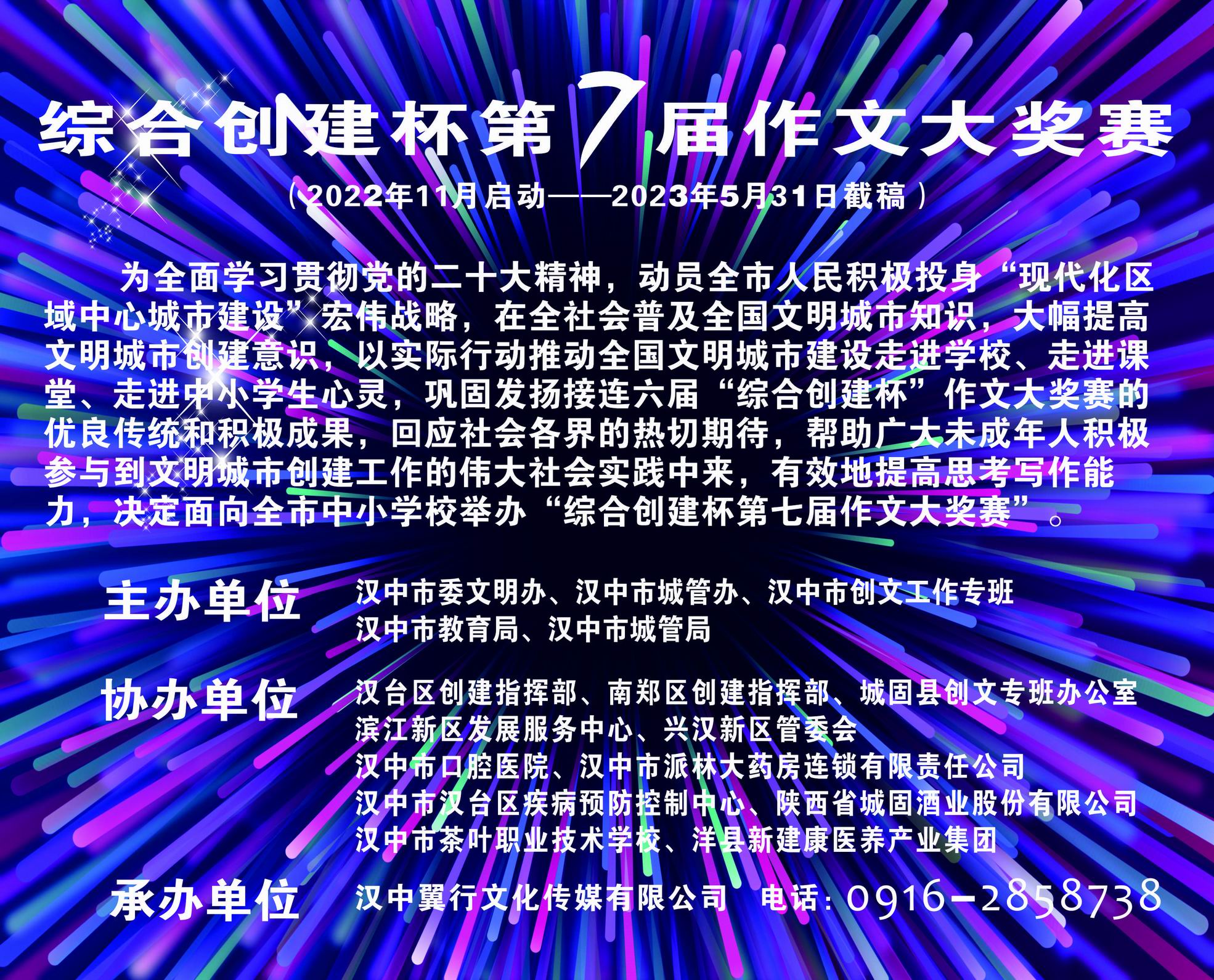

“综合创建杯”第七届作文大奖赛(请按组别投稿)

灵异

科技

秘闻

杂谈

历史

读书

养生

探险

乡镇

趣闻

时装

观点

军事

爆笑

时政

猎奇

家庭

访谈

收藏

交友

揭秘

育儿

演讲

民俗

艺术

职场

讲座(作文方向)

优秀千字文

特约作文专栏

同题作文

莲花圣手:搞笑零分作文

优秀原创作文推荐专区

我的青春我的梦-校园演讲录

本月推荐:莲花圣手之星

原创作文自由投稿专区

讲座(口才方向)

情书自由投稿专区

汉中特产

随笔

教育

生活

体育

天汉女子诗社专栏

文库

广告客户链接页面

现代应用文自由投稿专区

莲花圣手周末作文训练营

陕西理工大学知行文学社原创作品专栏

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(小学组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(初中组)

莲花圣手作文大奖赛入围稿件(高中组)

镇巴中学特约作文专栏

网络悬疑心理分析小说:我那时衣锦夜行(中篇小说)

Summary: 一位少年夜游症重症患者的病历档案摘编……在决定把这些说出之前,我也曾长时间地犹豫不决。尤其当考虑到它们的纯私人性质,说出来对他人未必能有什么好处,在今天这样一个特别喧嚣、特别焦躁不安的年代里,甚至于反而只会给自己招来轻蔑的眼光抑或幸灾乐祸的窃笑。

在决定把这些说出之前,我也曾长时间地犹豫不决。尤其当考虑到它们的纯私人性质,说出来对他人未必能有什么好处,在今天这样一个特别喧嚣、特别焦躁不安的年代里,甚至于反而只会给自己招来轻蔑的眼光抑或幸灾乐祸的窃笑。人们自顾不暇,而时代的新贵们通常高高在上,只对寻欢作乐表现出异乎寻常的兴趣,别人的痛苦只消直接拿来,立马就变成了茶余饭后的极好谈资,营养了这个年代的冷漠与傲慢,那种基于正义和良知的同情心即或存在,其含量也已是十分有限,在有的地方甚至沦为笑柄。另一方面,一个自尊尚存的人,本来也不需要别人同情。打碎牙齿肚里咽,各人自扫门前雪,事情就是这样。问题在于你是医生,对于一位以悬壶济世作为最高理想的医务工作者,有什么可隐瞒的呢?在如此困难的时候,医生就是惟一值得信赖的人。许许多多的话决不可以说与外人,甚至决不可以说与父亲,但无妨说与医生,因为这一切将有助于你们对病情的诊断。这将成为一个拐点,帮助我从一次危机里真正走出,重新回到生活——我是说,如果经过了这一次复查,证明我还能拥有生活的话。

顺便说知,我希望这一次复查是所有复查中的最后一次。

当然我也是看到你坐着无聊,在值班室打盹,这才最终下定了说出的决心。你们这间房里的药水味很重,可是比较暖和,我看到炉火烧得正旺。多好的夜晚,为什么不说说话呢。如果不说话,或没有人说说话,医生是否也会多少感到寂寞?何况夜晚如此无聊和漫长。当然在这样做之前,我也考虑到了你的态度,你肯定是反对的,会认为多事,责怪我没有安守病人的本分,据我的观察,医生——不只是说你,而是说这个年代的任何一位医生——如果不是心理医生,一般都不希望病人说得太多,最好问到哪里说哪里,没有问完全不谈,这样在时间上可以比较节约。我想到两年前,母亲在本县的一家医院住院,也是这样的一个夜晚,可是完全没有人说话,只有母亲和我。一位医生穿着白大褂,表情严肃,在走廊里走来走去,保持着令人不安的沉默。医生的皮鞋踏在花岗岩的地板上,发出有节奏的刺耳的响声。这是一位身材高挑的医生;他的沉默令人不安,我不时想到了那些有特务频繁出没的电影,想象在接下来的某个瞬间,一定会有骇人听闻的大事发生,最终却什么也没有发生。最后医生回到值班室,看看住院部基本太平,就躲进一个房间睡觉去了。他看样子确实睡着了;如果不是母亲老是心力衰竭,我急急忙忙到处敲门,大约会一直睡到天亮。医生被惊动了,很不情愿地过来看看,用听诊器听听,表示没事,说不必大惊小怪,说完又匆匆走掉了。这样的情形有过多次,直到母亲在那一间病房里去世。想想那时候,我是多么想和人说话啊。没有人说话,我就和母亲相互说话。我们本来也很困,只是都不敢睡觉,这间病室有两个床位,另一张床住着一个女病人,由于恢复较好,当晚回家住宿,那里就剩下我和母亲。就是说我或者父亲,无论是谁在陪护母亲,都可以在另一张床上睡觉,可无论是我还是父亲,只要在那张空床上睡觉,一定梦见一个陌生女人。这个女人我们都不认识,和任何一个熟人都不同,可是频繁入梦,有时在床上坐着,有时在屋里走来走去,一语不发,很痛苦的样子。看样子她是想把痛苦独自消化,不想连累他人。从她善良的眼神,看不出有什么恶意,也看不出有任何呼救的信号。几个人梦见同一个女人究竟主何吉凶?我们恐惧起来。我找到医生,说能不能换一个病室?医生说不可以。我说还是换一个吧,医生有气无力地看看我,说怎么换,到处满员。我说那边六0七还有空位,给换换吧,权当积德行善。医生不耐烦地说为什么?我说房里有鬼。医生很有兴趣地说是吗?我说是,不信你去试试。医生很长时间没有说话,但也没有赶我走的意思。最后说,那个床位刚死过人,就是这样。床位当然没有换成,因为母亲不久就心衰严重发作去世了。这件事给我的印象是,医生不大情愿与人交谈。越是高明的医生,越是不拘言笑。也不要指望与医生开玩笑,医生的职业不适合幽默。况且鉴于我的精神的脆弱性,上一次复查你曾一再叮嘱让我静养,正如上上一次介绍病情你就曾告诫父亲,一定不要让我受到刺激。当时我就站在窗外,虽然隔着玻璃,谈话我仍然听得清楚。你们都认为我有病,也知道我一直认为自己没病,或者虽然糊里糊涂认为有病,却坚称已经痊愈,最后你们作出结论,也有了处理方法,就是关于究竟有病还是无病不作争论,以免使我受到不必要的刺激。你们打算顺着我,让我感到畅快,最好随心所欲,相信这样对我的康复有利。我理解你们的苦心,可这恰恰构成了我决意把这些事情全盘说出的一个原因。为什么不?

话说回来,这里谈到的,当然只是一些回忆的片断,且多少都与我的病情有关,有的看似无关,其实仍与我的病情有着千丝万缕的联系。当然我不能保证它们的惊险和刺激,在很大程度,只是一个病人的自言自语,很可能显得语无伦次,缺乏条理,有时候又略嫌啰唆、累赘。如果你们认为它是故事,它就是故事;如果你们认为什么也不是,只是一种文字的无聊堆积,也行。你们可以记入病历,也可以一个字不记。还是一个字也不要记吧,听完拉倒,就像什么也没有听到一样。这些东西只是一种存在,一种曾经流失掉的事实,为存在而存在,既不证明,也不被证明,既不抒情,也不反抒情,既没有开始,也无所谓终结,是没有任何功利目的的,除此又能是什么呢?你不要以为我是受到谁的指使,或者出自某种不可告人的经济目的。我谈到这些,并不是为了给什么人看,更不是为了给什么人施加压力,我的目的十分单纯,只在于让过去的事物多少得到保留。我不是对别的什么人说话,你们——我是指你,还有那些因为工作的理由可能接触到我的个人病历的其他医生,如果这些粗糙的交代因为某种机缘被你们听到,你们可以立马捂住耳朵,也可以命令我立刻停止,我准备随时作出反应,除非确定地得到了你们的默许。反过来作为医生,你们需要的其实只是一点耐心和一点对病人的理解与宽容。你可以听,也可以不听;既可以装作好像是在听,心里却在想着与情人的约会,也可以在听的时候闭上眼睛,听到和没有听到一样,因为你完全可以在听过之后,却把它们置之高阁。我也曾反复自问:你为什么要这么做;究竟是什么原因,使你如此沉湎于往事而不能自拔?为什么不能和过去一刀两断,这么做对活着究竟有什么好处?尤其是在刚刚过去的一周,当这样的工作不得不消耗大量精力的时候,我确曾有过动摇。可是我心里清楚,这些事情如果我不说出,就不可能再有人说出了。生活有一种将过去的事物迅速覆盖的倾向,常常是刚刚过去,真实就已被涂改得面目全非,然而正是这些东西构成了我的一段历史。

这肯定需要毅力;除了必得与语言的天然的叛逆倾向作斗争,还必得与人性的懒惰和得过且过、随波逐流作斗争。现在我已经完全想通了。这些交代究竟有无意义,本不在我的考虑之内,如果一定要推导出一些意义,大约只能说对别的夜游症患者,也许可以作为某种参考。包括那些已经确诊的夜游症患者和潜在的后备夜游症患者;包括那些轻度的夜游症患者,也包括那些重症的夜游症患者。我对它们的真实性负责。另一方面,我的这些交代也可以看作某种自我营救——因为直到现在,我仍然被严重地妖魔化;在过去的两年中,我一直被视为重症的夜游症患者,这在很大程度上改变了我的心理,左右了我的行动。关于我的病症,那时有多种说法,但不管是哪一种说法,都使我蒙羞。那时母亲刚刚去世,大约只是两个月时间吧,很快我的思维被认为出了问题。那一段村里说法很多,简直可以说是众说纷纭,每一种说法都指向一个危险的结果。最初人们传说,我被鬼缠住了。又有人说,可能是走路不小心跌到了沟里,把魂弄丢了,魂吃了惊吓就飞了,像小鸟一样,一下子就飞到了很远的地方,最后迷路回不来了。魂的家在这里,可它回不来,对魂来说,返回的路有很多条,可能还要经过森林,很容易误入歧途。父亲为此遍访名医,给我吃过很多大夫开的药,后来带我到县上的医院,经过了许多检查,办了很多繁琐的手续,最后拿到一张单子,一位姓鹿的医生说,孩子得了夜游症。夜游症就是在做梦,与一般做梦不同的是,会随着做梦的情节到处游走,既没有目的,也没有原因。我的病最初在县医院治疗,根据医生的处理,我在那里接受了很多检查,最后被告知,必须到R城——一座更大的医院的神经外科作进一步检查,继而又被转到一家专门收治神经病人的社会福利院——也就是你们这里,我就是在这里与你相识。经过了一系列复杂的检查,我的病得到了确诊。但目前尚不需要住院治疗,你说。说完快速地为我开出一些白色的小药片,据说这些药片可以改善睡眠,缓解症状。可是我怎么会是夜游症呢?我得了夜游症吗?也许。一种奇怪的病症。关于这种病,确实有很多说法,其中每一种说法,都牵连着深奥的学问。据说这种病与梦游症十分相似,但又不是梦游症的翻版,严重发作的情况下,甚至可以独自乘车长途旅行,到达远方的城市。对于这种说法我坚决反对。我反对的声音很大,情绪激动,吵闹声一度引起围观,成为医院当日的一个小小的事件。我看到很多人都朝我看;人们也许本无恶意,只是出于对我的好奇,却在无意中将我伤害。而据父亲看来,我的病已然很重了。我看到父亲的脸,那是一种相信的表情,父亲被这种判断吓坏了。不光父亲,自那一次回到张村,人们也把我当成了病人,只是这种病程漫长,迁延不愈,有时看起来不像是病,有时看起来又很重。甚至说重就重,说轻就轻;你轻视它它就轻,没有什么;你重视它它就重,重得不得了。而在多数时候,我的病似乎是重的。据说得了这样的病,发生什么事都不奇怪。比如在夜游的时候,有可能在无意间自伤,也可能掉到井里,正巧村里就有这样一口井;或者——如果顺手拿到一把刀,极可能把自己的血管割断,却以为是在杀一只鸡,也可能把某一个路人当仇人杀掉,糊里糊涂铸成惊天大案,却以为是完成了惊世的业绩。

这个病我和父亲都是第一次听说。得了这种怪病,我就成了我们那一带的名人。大家看我怪怪的,见了我就绕开。相关的传说还有不少。有的说我总是在梦里盛装出游,像鸟一样在树之间飞行,发出怪叫。有的说我不是像鸟,而是就是鸟,有鸟的头颅鸟的思想,长着鸟的尖喙,以啄食散落在地上的粮食和昆虫之类为生,是鸟精现身,已经修炼多年,只差得道成仙、白日飞升;有的说我白天是人晚上是鸟,就歇息在树上,据说还有人看到过我做在大树上的巨巢,通体用干树枝耐心垒成,密密匝匝,重重叠叠,无比繁复,大小刚好可以供一个中等身材的人在里面安坐。还有的干脆说我其实不是我,就是那个频频出来作乱的女鬼(当时盛传女鬼出没,以至阖村惊恐人人自危),至少是女鬼附体,脑子里充满了鬼念头鬼思想,闹得全村难以安宁。这样一来我就成了张村一害,就不能串门了,我的自由越来越少,空间越来越小,最后是完全没有空间,不能在村里随便走动,也不能在路上跑步、唱歌。我留心观察,我要是到了哪一家,这一家一定赶紧把大门关上,好像他们家里的人都上了地,或是到镇上赶集去了。可是我知道,他们既没有上地,也没有赶集——而是就躲在门后,从门缝里偷看,一边兴奋地窃窃私语,间或哈哈大笑,就像是在观赏一个天外来客,或者是牛头马面的怪物。怪就怪在这里,人们一下子不认识我了。我一向喜欢夜晚,那样的安谧、忧郁、博大,可是我也不能对夜晚表现出兴趣,一旦我在夜里盛装出行,在别人看来当然是又犯病了。要是有人夜里碰到我,一定会受到惊吓,特别是那些姑娘,一定会发出刺耳的尖叫。人们碰面第一句话肯定是说当心啊,张明亮家的大小子又在村里到处乱转了。这当然没错,我是在到处乱转,有时还转到郭镇,但那只是我想转,可人们却把这个消息迅速传遍全村,以为发生了什么不得了的神异之事——我实际上是被大家抛弃了。一个在村里生活了十八年的人,倒成了月亮上来的怪客。老实说就算真的来自月亮,也不见得像我这样让人怀疑和恐惧。过一段又有了新说法,有人说我是前世妖孽,来人世讨债,手里拿着厚厚一叠欠条,先是向家里讨,接着向村里的人讨,债没有讨足决不抽身。够吓人的吧。父亲也听到这些,起初决不相信;他仍然承认,我是他的亲子,只不过被母亲的魂灵缠住了,迷了心窍;可是人们说得多了,尤其是在办法用尽而病症仍然不见好转的时候,父亲也失去了耐心,变得将信将疑。这个时候的父亲,再也不敢相信小时候人们对我的评价,什么神童啦,小怪啦,有官体啦,学习如何如何的好啦,全省作文比赛特等奖啦,等等;这时候父亲已经把标准大大地降低,从出人头地、光宗耀祖,降低到能够高中毕业就行;截止两个月前,父亲又把标准调整为:只要能治好了病,身体健康,能传宗接代就行。很显然,父亲已经不指望我能考中一流的大学,甚至不考虑让我复学,只是指望我能够康复。

父亲甚至想到了婚事,已经在急急忙忙四处张罗、东瞅西问,打算为我定亲。据说距此三十里地的松树沟李家有女,和我一样,也在郭镇中学读书,如今年方二八,身材苗条,眉若含愁,艳如桃花。